« 2011年10月 | TOPページへ | 2011年12月 »

2011年11月29日

『図解 飲食店の店舗設計』 編集担当者より

著者:竹谷稔宏、青島邦彰 共著

発行年月:2011年12月2日

判型:B5変 頁数:196頁

近年、街場の生業店がなくなりつつある。

後継者難ということもあり、寿命が尽きる。

まあ、戦後も一回転したということだろう。

他方、還暦・再生の道もあるわけで、

若い人を中心に新しいタイプの店も輩出している。

しかしながら、新店はできるものの長続きせず、

どうかすると半年も経ずして閉店というケースも散見される。

その要因として、開店自体が優先され、

どういう飲食店、どのようなスタイル・業態の店をやりたいのか、

はっきりしないまま、空間デザイナーとかマーケッターの言葉を鵜呑みにして、

走り出してしまうことが多いようだ。

結果、何ともちぐはぐな店づくりに堕してしまう。

あるいは、よく言われるように、開店が目的化する場合もある。

開店は、あくまでスタートラインにすぎない。

したがって入念な準備が必要であり、この前提が崩れると、

需要を吸収できないまま短期間で閉店という怖いことも起きる。

拙速で大事な“虎の子”を失わないように、

店舗設計は念には念を入れ、慎重を期したいものだ。

投稿者 webmaster : 18:02

2011年11月24日

料理本のソムリエ [ vol.33]

【 vol.33】

横浜で食べたと君が言ったから

6月2日はカレー記念日

さて今回はトンカツの揚げ方にかこつけて、出張のたびにフィルム現像が上がるまで飲み食いして時間をつぶした大阪のトンカツ屋さんや、5年生のときに引っ越したトンカツ屋のマアちゃんの思い出をしっぽり語って、昭和気分にどっぷり肩まで浸かる気満々でいましたが、あまりにくどいので自重します。なんだかトンカツフリークと思われかねないし。「現像って会社のPCでやるんじゃないの?」とか言われかねないし。前回出オチを書籍部のツイッターでばらされちゃったあげくに、ポテトが芋カツ呼ばわりされてるし。芋カツはサツマイモで作るもんだいっ。どっちもポテトだけど…。

vol30ではカツカレーに、vol31では『西洋料理通』のカレーのレシピに触れたことですし、今度はカレーの本の話にしましょうか。カレーといえば暑い時期の料理書フェアの定番でして、わが社のカレー関連本も夏のほうが動きがいいとか。ちょっと季節はずれな感じもありますが、熱々のカレーは冬食べてもいいもんですよ。「おせちに飽きたらカレーもね」という先賢の格言もあることですし。

それに、なんでも12月1日は、料理研究家や業界有志が立ち上げた団体「カレーうどん100年革新プロジェクト」によって、昨年「カレー南蛮の日」と定められたようですよ。なぜまたこの日かといいますと、カレー南蛮を発明したと言われる「目黒朝松庵」の2代目ご主人、角田酉之助さんの誕生日なんですって。ちなみに「カレーうどん」の日のほうもありまして、8月2日です。6月2日が「カレーの日」、7月2日が「うどんの日」なので、その流れで8月に割り振ったのだそうです。

旧暦の7月2日は半夏生で、香川県の農家の人は田植えを終えたこの日にうどんを食べる風習があったから、ずいぶん前に県の麺業界がこの日をうどんの日に定めたってのは知ってましたが(うどん業界は「おせちに飽きたらうどんもね」と、3年前から「年明けうどん」を提唱し始めたりと、行事化に熱心ですね)、6月2日はカレーの日だったんだあ。なんで?と思ったら、横浜開港記念日にちなんで「横浜カレーミュージアム」が決めたのでした。カレーは横浜から入ってきたから、というのがその名目ですね。じゃあきっと、6月2日は「ホールクコツトレツの日」や「シトルトスプウンの日」の有力候補でもあるんですね。あ、「トンカツの日」のほうはもう決まってまして10月1日だそうですから、6月2日にしちゃだめですよ。10(トン)+1番(勝つ)だから10月1日。日本記念日協会に一件7万3500円もかけて登録されているんだから、勝手に変えちゃあ困りますからね。

このほか協会に認定された記念日には、「イタリア料理の日」(9月17日はきゅういちなな→クチーナ)、「鯛の日」(10月10日はかつての体育の日→鯛食う日)なんていうアイデア5割にこじつけ5割のもありまして、いわれがどうのとか由来がこうのとか言うほうが野暮みたい。とはいえこういうのは、販促に活用したくて決めるもの。だったら、思い切りふざけて笑いをとるかまじめかのどちらかに徹したほうが宣伝効果があるような気も…。創案者の誕生日とかいうのは、冗談なんだか本気なんだかちょっとビミョーですよねえ。そもそも「カレーうどん100年」っていうのがねえ…。おおっと、よせばいいのにご隠居の大人げない物言いがまたぞろ始まりましたよ。

だって、去年はカレーうどんが「日本全国に浸透」してから100年になるっていうのがプロジェクトの旗揚げ理由なんですが、誕生じゃなくて浸透っていうのがなんだか歯に物が挟まったような感じですっきりしないじゃないですか。何をもって浸透したとみなしたのでしょう。カレーうどんが1910年の流行語のトップに躍り出たから? 「この味がいいね」と村井弦斎あたりが言ったからでしょうか?

カレーうどんの起源は寡聞にして存じ上げないのですが、カレー南蛮の起源については小社刊『蕎麦の事典』に3つの説が挙げられています。

カレーうどんの起源は寡聞にして存じ上げないのですが、カレー南蛮の起源については小社刊『蕎麦の事典』に3つの説が挙げられています。

1) 明治42(1909)年に大阪の谷町5丁目の「東京そば」の角田酉之介が始める。翌年東京に戻って始めたが、東京のそば店は保守的なので苦労し、軌道に乗り始めたのは大正3、4年から。

2) 明治43(1910)年に食料品店田中屋の杉本チヨが、そば店向けのカレー粉を研究して、「地球印 軽便カレー粉」の名称で商標登録した。

3) 明治40(1907)年に早稲田の「三朝庵」が売り出した。

新島繁さんは学究肌の人ですから、諸説あるのでとりあえず並列させたのでしょう。1の説が100周年の根拠(もっとも東京での販売開始ですね。だから浸透なのか?)で、これならまあ2の顔も立ちます。ただし3をとると、去年はカレー南蛮103年になっちゃう。

ちなみに三朝庵は、例のカツ丼を発明したと言われている店でもあります。初代加藤朝治郎氏が大正7,8年に余ったカツを使って今のような卵でとじる和風のカツ丼を始めたとか。これに対しvol30にて紹介した早稲田大学学生発明説は『早稲田大学史記要』2巻1号に載っております。中西敬二郎氏が入学した大正9年当時、早稲田のまわりで昼食を食べられる店は「三朝庵」「大野屋」「高田牧舎」など十指に満たないくらい。中西青年は毎日同じような料理を食べるのに飽きてきて、ひいきにしていた「カフェーハウス」という店に提案して、カツを切ってご飯にのせてメリケン粉と煮合わせたソースをかけて特売品にさせたとか。びらを書いてやって店頭に掲げたところ大当たり。大正10年2月のことでありました。うーん、これでは卵でとじた和風のカツ丼のほうが先で、ソースカツ丼のほうが後に誕生したことになりますね?

中西氏は文楽の研究で早大に奉職しており『早稲田大学八十年誌』の執筆者でもあります。これは早稲田の公式見解なのかなあと思いきや『ベストオブ丼』には、『早稲田学報』に別の説も載っていると紹介されておりました。さすが学問の府ともなると談論風発ですね。1983年の2・3合併号をさっそく見たところ、84歳の卒業生の回想によると、大正6年早稲田の鶴巻町にソースをかけたカツ丼を出す店があったとか。カツが冷めないように火鉢で温めていたなどディテールもリアルで、記憶違いではなさそうです。今は福井県に移転した「ヨーロッパ軒」はもともと早稲田に店を構えており、この回想にある店と同一という見方もあるようです。同店のHPによると、そもそもの始まりは主人の高畠増太郎氏が大正2年の料理発表会で披露したものであるとか。

おっと、これまた複数の説が対立しておりますね。ソースカツ丼のほうが先に生まれたほうが自然ですから、大正10年よりも大正2年誕生説というのは有力ですが、この年に開かれた料理発表会ってのは具体的に何でしょうか…。また先の早稲田学報には続きがありまして、同じ頃に穴八幡のほうには卵とじのカツ丼を出す「高田舎」という店があったというのです。この店は先述の「高田牧舎」の姉妹店だそうですから、中西氏も知っていておかしくないような気も…? さらにカツ丼中西氏発明説を報じた朝日新聞には、当時78歳の読者が旧制中学の頃(入学したばかりならこれも大正6年頃ですね)、甲府の駅前にカツ丼を提供する店があったという反論の投書も寄せられていたとか…。

こうしてみるとカレー南蛮もカツ丼の発明も、どの店で発明されたと断定するのは難しい。いろいろなところで同時並行して誕生した可能性もありますし。となると団体名を「カレー南蛮誕生から約100年プロジェクト」にすれば、より正確だったのですが、うどんを前面にかかげないと困る事情もあったようです。

なお2番目の田中屋は屋号でして、正式名は杉本商店。今も業務用のカレー粉を扱う現役の企業でして、HPによるとそば店向けに開発したカレー粉を商標登録したのは明治43年11月7日だそうです。この日をカレーうどんだか南蛮だかの日にするほうが、筋が通っていて簡単そうな気もしますけど…。

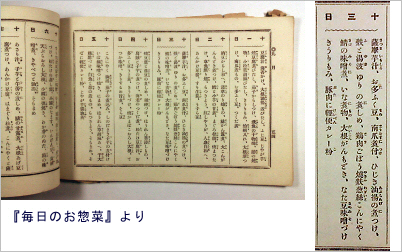

ところで話がちょっと飛びますが、先日、明治の末に出版された『毎日のお惣菜』という横長の料理本を手に入れましてね(表紙がとれちゃっているので200円)。執筆者は和洋料理教授会で、1年365日の献立を提案するという内容でした。料理名の羅列が中心で(毎日のおかずに頭を悩ませないように、今日の献立はこれにしなさい、というわけ)、安直な作りの本だなあと思って、ぱらぱら見ているうちに目が点に。

9月13日の献立に「豚肉に軽便カレー粉」という料理を提案したのを皮切りに、15日は「そばに軽便カレー粉」、17日は「きゃべつに軽便カレー粉」、19日は「牛肉と軽便カレー粉」と一日おきにカレー料理の波状攻撃。21日にまた「豚肉と軽便カレー粉」に戻ったと思ったらヒートアップして、キャベツ、まつたけ、牛肉、ネギとニンジンと、手を変え品を変え毎日カレー漬け。突然始まった軽便カレー粉の無限ループです。29日にいたってはただ「軽便カレー粉」とあるだけでして、そのままご飯にふりかけろとでもいうのでしょうか…。

この調子で年末までカレー三昧が続きまして、12月31日は「人参玉葱と軽便カレー粉」で締めくくるのでありました。これで年明け早々おせちの代わりにカレーが登場したら、一生恨まれそう…と思ったら、別のページでお年玉に軽便カレー粉を勧めておりました。いったい9月13日に何があったのでしょう。カレー粉の日か?

この調子で年末までカレー三昧が続きまして、12月31日は「人参玉葱と軽便カレー粉」で締めくくるのでありました。これで年明け早々おせちの代わりにカレーが登場したら、一生恨まれそう…と思ったら、別のページでお年玉に軽便カレー粉を勧めておりました。いったい9月13日に何があったのでしょう。カレー粉の日か?

ちなみにこの本、レシピも少しは載っているのですが、手軽西洋料理法というコーナーに軽便カレー粉が登場します。牡蠣に水で溶いた小麦粉をつけてヘットで揚げる「牡蠣揚」に「軽便カレー粉を用ゆるも妙なり」。という但し書きがありました。あえてフライにしないでカレー風味のてんぷらにせよというところがこだわりっぽいですね。牛肉のひき肉に水に浸したパンを少し混ぜて、煮たキャベツで巻いて蒸し焼きにする「キャベツ巻」。これまた「軽便カレー粉を用ゆるも妙なり」。味付けがいまいちわかりませんが、ロールキャベツっぽい料理ですからカレー風味も合いそうです。ただ、卵の黄身3個に砂糖少しと煮た2合5勺の牛乳を加え、白身に砂糖を混ぜたものをのせて食べる(固まるのか?)という「煮カスタ」という料理にも、「軽便カレー粉を用意すべし」とありました。どこで使えという指示がないのですが、洋風二色玉子みたいなこの料理、なんだか甘そう。これこそ妙な味になりそうですけど、大丈夫でしょうか…。

種を明かせばこの本の巻末に、杉本商店がどーんと広告を出しているんです。だからこんなにカレー粉ざんまい。発行は明治43年7月なので、商標登録を取る4カ月前です。100年前からメディアを使ってこんなに積極的に商品を売り込んでいたんですねえ。

種を明かせばこの本の巻末に、杉本商店がどーんと広告を出しているんです。だからこんなにカレー粉ざんまい。発行は明治43年7月なので、商標登録を取る4カ月前です。100年前からメディアを使ってこんなに積極的に商品を売り込んでいたんですねえ。

「●紳士曰く『僕は此の間友人の所で此のカレー粉を蕎麦に応用したのを喫つて見たが頗る美味かつた』●美人曰く『アラマアそんなに美味つて直に間に合ふものなら一瓶買つて見ませうか』●紳士曰く『一瓶と云はずに二三打(ダース)も買つて郷里の卿(おまえ)の御父様や親類の方々へ贈つておあげなさい 春夏秋冬何時でも用ひられる至極便利な食料品だ 而(そう)して価格も非常に低廉いから妙だ』」

うーん、すがすがしいほどストレートな宣伝っぷり。ただ、せっかくだから「そばに軽便カレー粉」のレシピも載せてほしかったなあ。まさかこの紳士が田舎の親類縁者に贈りまくったおかげで、作り方を説明する必要がないくらい、当時の人にとっておなじみの料理だった…ということではないですよね…?

なんていろいろ茶々を入れましたが、確かにカレーうどんはまだ革新できると思います。カレーのスパイスの種類やとろみのつけ方や濃度、うどんの太さや形状などなど、検討の余地ありでしょう。進化したカレーうどんが登場するのは諸手を挙げて大歓迎。ただ、100年目だとか適当な理由をこしらえてアドバルーンを派手に打ち上げただけでは、一過性に終わってしまいますよ。

いっそ来年は、横浜を抱える神奈川県がカレー県に改名して、香川県と一緒にキャンペーンをするっていうのはいかがでしょう。かながわとかがわって他人と思えないし。ついでに行政も提携して効率化を図り、隣の東京や大阪の向こうを張る。「カレーうどん連合から地方分権を!」というキャッチフレーズには、元大阪知事もたじたじかもしれませんよ。

marginheight="0" frameborder="0">

投稿者 webmaster : 14:37

2011年11月10日

料理本のソムリエ [ vol.32]

【 vol.32】

キャベツとソースはなぜデフォなの?

いやあ、前回は長かったですねえ。お経みたいなレシピが続いてまあ退屈なこと。やれやれ、ようやくトンカツの話は終わりだと思ったでしょ? ところがどっこい、終わったのは胃カメラの話だけで、トンカツ談義はまだ続きますよ。なにせ肉の話でおしまいになってたじゃないですか。これからいよいよ揚げる段階に入るわけですからね。くどくて、量が多くて、胸やけするって? 自覚はありますが揚げものが相手なだけに仕方ありませんなあ、と開き直りたいところですが、トンカツ屋さんに怒られちゃいますね。

これまでの洋食研究家の先生たちはどうもイタリア料理には暗いようでしたが、最近はだいぶ世間に知られるようになりました。洋食の歴史なんぞについてはネット上のマニアのHPのほうが詳しいくらいで、ウィンナーシュニッツェルやコトレッタ・アラ・ミラネーゼにも触れられています。ただ皆さん、残念ながら皿の上の料理でばかり考えるものですから、材料やら調理技術などの源泉をたどるまでには至っていないようですね。

まず第一に日本のトンカツで独特なのはその厚さです。仔牛の骨つきロースで作るカツレツはいきおい骨1本ぶんの厚さになりますが、下ごしらえの工程として肉叩きでぺちんぺちん叩いて平たくします。火の通りが早くて繊維が縮みやすい仔牛肉は、叩いてほぐしてやるとよいそうです。とくにミラノ風の場合は、下粉の小麦粉は打たず、叩きながら衣をなじませるために大事な工程です。確かに明治時代の料理本のカツレツのレシピを見ていても、おおむね肉叩きがちゃんとでてきます(『西洋料理通』には書かれていませんが、まあ、あれはちょっと特殊なので)。しかし現代のトンカツのレシピでは筋切りせよとはあっても、肉叩きは必須とはなってないですね。肉を扱う歴史が浅い日本人はこの肉叩きの効用がわかっていないとは、実家が肉屋さんでもある吉川シェフの弁であります。

まず第一に日本のトンカツで独特なのはその厚さです。仔牛の骨つきロースで作るカツレツはいきおい骨1本ぶんの厚さになりますが、下ごしらえの工程として肉叩きでぺちんぺちん叩いて平たくします。火の通りが早くて繊維が縮みやすい仔牛肉は、叩いてほぐしてやるとよいそうです。とくにミラノ風の場合は、下粉の小麦粉は打たず、叩きながら衣をなじませるために大事な工程です。確かに明治時代の料理本のカツレツのレシピを見ていても、おおむね肉叩きがちゃんとでてきます(『西洋料理通』には書かれていませんが、まあ、あれはちょっと特殊なので)。しかし現代のトンカツのレシピでは筋切りせよとはあっても、肉叩きは必須とはなってないですね。肉を扱う歴史が浅い日本人はこの肉叩きの効用がわかっていないとは、実家が肉屋さんでもある吉川シェフの弁であります。

そういえばむかーし肉屋さんには中肉とか上肉っていう分類がありましたが、今では聞かなくなりましたよねえ。なんだか経済格差っぽい(笑)。肉を使う歴史の浅い日本では、バラやヒレはともかく、部位名で表現したところで普通の主婦にはなじみがなくて、使い分けられなかったからなのでしょう。

そもそも日本では、肉屋さんが切って売ってくれますけど、これって世界的にみたら異色じゃないですか? 塊のままのほうが絶対傷みにくいし、肉汁も逃げないのに。お刺身もそうですが、今ではトレイにきれいに並んでいるのが当たり前。これは肉を自分で触りたくないというお客さんの要望から生まれたサービスなんですかねえ。家庭用冷蔵庫の普及以前から行なわれていたのでしょうか。

最近でこそスーパーでブロックの肉も売ってますが、生姜焼きやトンカツ、カレー用を除けば、薄切りのほうが普通というのも変な話。これは「片」に切った肉を調理する機会の多い、中国料理の影響でしょうか? 単に肉といえば昔は鍋料理が当り前だったからでしょうか?それとも肉がまだご馳走だった時代、紙のように薄―く薄―く切って、たくさんあるように見せたかったからなのでしょうか?

自宅の隣家はかつては肉屋さんでして、けっして肉に縁遠かったわけではないのですが、ステーキなんて夢のまた夢という(ていうか、いまいちどんなものかぴんとこなかった)庶民にとっては、ぶ厚い肉にかぶりつく料理といえばトンカツだったような気がします。それでもおかずのメインはコロッケで(まれにメンチ)、トンカツは家族5人全体で2枚くらいしか買いませんでしたねえ。その代わり、ポテトフライはひとり2個か3個が割り当て。揚げたてをハトロン紙っぽい袋に入れて新聞紙でくるんでもらうのを待っている間に、お駄賃としてポテトフライを楊枝に刺したのを渡されるとうれしかったものです。

ポテトフライを楊枝に刺せるかって? 棒状のフレンチポテトと勘違いしてませんか? 写真のような4つ切りにして衣をつけて揚げたものなんですけど、ご存じないかなあ。

ポテトフライを楊枝に刺せるかって? 棒状のフレンチポテトと勘違いしてませんか? 写真のような4つ切りにして衣をつけて揚げたものなんですけど、ご存じないかなあ。

こんなふうに肉屋さんが揚げものを売るというのは、ラードやヘットを有効活用しようという発想からなのでしょうが、これまたいつ頃からそうなったのでしょう? コロッケと同列に語られる日本のトンカツは、もはや豚肉フライともいうべき別料理。厚くても芯まで火が通っていて、なおかつ柔らかさと肉汁を失わないようにするのはなかなか高度な技でして、フランス料理やイタリア料理のシェフでもトンカツの揚げ方に興味深々な人は多いようです。揚げる温度を低めから始めて時間をかけるのがコツなのでしょうか…。

また肉の厚さのほかに、日本のトンカツの特徴には衣のかりかり感があるようにも思います(もちろん、薄い衣をめざしている蓬莱屋さんのような例もありますが)。中食市場の最新のトンカツ事情にも詳しい『デリそうざい2号』によると、パン粉の衣がつんつん飛び出ていることを「剣が立つ」と表現するとか。確かに油でべしゃっとした感じがしなくておいしそう。日本独特の表現ですね。

また肉の厚さのほかに、日本のトンカツの特徴には衣のかりかり感があるようにも思います(もちろん、薄い衣をめざしている蓬莱屋さんのような例もありますが)。中食市場の最新のトンカツ事情にも詳しい『デリそうざい2号』によると、パン粉の衣がつんつん飛び出ていることを「剣が立つ」と表現するとか。確かに油でべしゃっとした感じがしなくておいしそう。日本独特の表現ですね。

これは推測なのですが、日本のパン粉は海外のパン粉とタイプが違うのは、用途がトンカツのせいではないでしょうか。粗いパン粉や生パン粉を使うことで油による長時間の高温加熱が可能となったのでは…。もっとも元になるパンの性質にもよりますし、コロッケはもう火が入っているからそんなに長時間加熱は必要ないし…。

これは思いつきの仮説でして、小麦粉の専門家の意見をぜひ聞いてみたいと思ったら、『とんかつの誕生』の岡田哲先生は日清製粉の出身でした。この本にはパン粉についても細かい説明がありまして、この点は出色です。ヨーロッパのパン粉は粟粒ほど細かい粒子で、揚げ油が汚れやすい(もっとも『新版 イタリア料理教本』によると、ミラノ風は生パン粉を使うようですが)。炒め焼きやバター焼き用だそうです。

これは思いつきの仮説でして、小麦粉の専門家の意見をぜひ聞いてみたいと思ったら、『とんかつの誕生』の岡田哲先生は日清製粉の出身でした。この本にはパン粉についても細かい説明がありまして、この点は出色です。ヨーロッパのパン粉は粟粒ほど細かい粒子で、揚げ油が汚れやすい(もっとも『新版 イタリア料理教本』によると、ミラノ風は生パン粉を使うようですが)。炒め焼きやバター焼き用だそうです。

一方アメリカのパン粉はブレッダーと呼ばれ、ソーダークラッカー状のものを、細かく粉砕して作るのだそうで、フライドチキンやフィッシュスティック向けなんですね。それに対して、日本のパン粉は不揃いで大きく付着しやすいのだとか。岡田先生は衣がさくさくした歯ざわりで、適度な厚みになると指摘していますが、加熱時間の調整にも貢献していないのかなあ。

とまれトンカツの歴史について研究するには、パン粉の研究も欠かせません。あとは揚げ油に揚げ鍋、加熱機器や燃料の歴史もからんできますが(となると明治以降の天ぷらの歴史にも目配りする必要がありそうですね)、さらに付け加えればキャベツのせん切りも。コロッケやフライもそうですが、どうしてコールスローもどきのキャベツのせん切りが必ずついてくるのでしょう? ドレッシングのかかっていない生キャベツのせん切りは日本独特の付け合せ。森まゆみ氏の『明治大正を食べ歩く』によれば「煉瓦亭」の発明だそうで、日露戦争でスタッフが召集され、手が足りなくなったのがきっかけだとか。ちなみに料理本のソムリエっぽいコメントをはさみますと、この新書はシリーズものでして、『「懐かしの昭和」を食べ歩く』がお勧めです。ご本人が食べた思い出のある店のルポは、ひと味違う臨場感がありますよね。

トンカツ屋のキッチンでアルバイトをしていたかつての上司の話によると、ウソかホントか、トンカツの利益率というのはキャベツで決まるのだそうです。豚もパン粉も卵も小麦粉も、そうは大きく価格変動しないのですが(最近の小麦粉は制度が変わったのでそうでもありませんが)、唯一キャベツは季節や気候に左右されやすいのがその理由。そんなに大変なら添えなきゃいいのにと思うのですが(どちらかといえば生で食べるよりも、煮たり炒めたりするのに向いている野菜ですよねえ)、お客さんが納得しないでしょうね。

西洋野菜の導入の歴史については、GHQ時代のような戦後の話はvol17の大木健二さんのような現場の人の声を聞きたいところですが、明治大正の事情については青葉高先生の『日本の野菜』が頼りになります。野菜が登場する歴史文献を紹介しつつ、育種の立場からの説明が充実。文理両道の達人の読み応えのある本でして、昔は2冊組でしたが1冊にまとめられて使いやすくなりました(おお、前にどっかで聞いたことのあるようなセールストーク)。もっともそんな本書でも、キャベツの来歴については安政年間に栽培が始まり、横浜や函館でわずかに定着したこと、明治7年に勧業寮が山形など5県で試作させたこと、これとは別に北海道開拓使が栽培に成功した、とある程度。ところが明治26年の『蔬菜栽培法』では近年東京近在にて多く培養し、普通の蔬菜店にも販売するものあり、とあるそうです。20年も経たない間にいったい何があったのか。まだカツレツに添えるようになる前のはずなのに、いったい何に使われたのか。漬物ですかね? やれやれ、素材も庶民的なものとなると、歴史をたどるのはなかなかしんどいです。

さらにキャベツといえばソースですよね。夏に書籍部のツイッターでソースをトンカツにかけるかキャベツにかけるかで、盛り上がってましたねー。煉瓦亭がキャベツを添えることを発明する前は、カツレツにソースはつきものだったのでしょうか?

おっと、ソースといってもタルタルソースじゃないですよ。この仕事に就くまでソースっていうのはウスターソースのことと思っていました。ついでに上肉、中肉じゃあありませんが、中濃があるのだから少濃や特濃という呼び方もあるのかと思ってました(笑)。実際は通常のウスターソースととんかつソースの間の濃さなので、中濃なのだそうです。おまけに中濃はもともとは東日本ローカルな商品なのだとか。かつて東京の下町では中濃ソースもジョウゴで瓶に移して量り売りしておりましたが、どろり濃厚ソースが一般的な関西ではどうだったのでしょう?

それにしてもとんかつ専門というカテゴリーがあるとは、イギリス人もびっくり。生キャベツの表面はすべりやすくてソースがからみづらいので、とろみをつける方向へと発達したのでしょうか。リエするというよりは、もはやこれはタレづくりの発想ですよね。お好み焼きには刷毛でぬったりしますしね。

野菜や果物の甘みの溶け込んだこの焦げ茶色のソースは日本独特なものだそうです。気になって東京都ソース工業協同組合の業界史『道程』を閲覧したところ、原料に果物を使うようになったのは戦後の食料難の時代からで、果物は統制外だったからだとか。濃厚タイプのソースの普及も昭和30年代以降だそうで、意外と新しいのにびっくり。日本におけるウスターソースの導入と変遷、メーカーの興亡と普及の過程、地方差についてはさらに掘り下げる必要がありそうですね。これがはっきりしなくては、たこ焼きの誕生もお好み焼きの誕生もソース焼きそばの誕生もソースせんべいの誕生もわかりませんからね。

ほらこの通り、トンカツを糸口に知りたいことはいくらでも出てきます。トンカツという「洋食」はどこもかしこも日本化されてまして、その受容と変化を通して、日本の食文化の特徴が垣間見えてきます。本の1章をあてたくらいじゃ、ブログを3回に分けたくらいじゃ、こりゃとても足りそうにありませんよ。

投稿者 webmaster : 11:00

2011年11月02日

『簡素なお菓子』 Part6

『簡素なお菓子』

『簡素なお菓子』

著者:河田勝彦

発行年月:2011年5月14日

判型:B5変 頁数:96頁

何がおいしさなのか?

最近はきれいなデコレーションのケーキが

たくさん店頭に並ぶようになりました。

でも、心を揺さぶられるようなおいしさのお菓子は

影をひそめたように感じます。

よくわかりませんが、

「見た目」や「バリエーション」「流行り」に目を奪われて、

生地そのもののおいしさを追求するということが

少なくなったのじゃないのかな、とふと思う今日この頃です。

生地やクリームがおいしくなくて、

おいしいものがつくれるのかなぁ?

そんな疑問がふつふつと湧き起こり、

デコレーションがある複雑な構造のお菓子ではなくて、

ごまかしのきかないシンプルなお菓子で、

生地そのもの、クリームそのもの、

あるいはその食感や香りに心打たれるようなお菓子 が

つくれないかと河田さんに相談してできたのが、

この本なのです。

つくって食べて感じる。

簡素なお菓子ならばくり返し試せます。

そのくり返しの中で、何かを発見していただければと思います。

それから、素人の方にも簡単につくれて楽しい。

それもめざしたところです。

同書をつくるにあたり、河田さんは頭を悩ませていたと

あとでお店の人に聞きました。

かなりたいへんだったようです。

シンプルこそむずかしい、からです。

「簡単にできるシンプルなもので、でもおいしくつくってください」

と要望していたのです。

河田さんはそこに向かってまじめに取り組んでくださったのです。

でき上がったレシピは混ぜ方の細かい指示はほとんどないものでした。

混ざればいい。

泡をつぶさないように切るように混ぜる、

とか微妙な混ぜ方はほとんどありません。

撮影のたびに聞くといつも、「混ざればいいよ」と河田さん。

それでもできあがって試食してみると……、

「わぁ、おいしい!」と声が出るほど。

どれも 心底おいしくて豊かな気持ちになる おいしさでした。

レシピ自体がおいしさをめざしているのです。

つくるのを楽しむだけではなく、どうぞ味わうことも楽しんでください。

食べてみて、にんまり微笑んでしまうようなレシピが同書にはあります。

投稿者 webmaster : 10:01