« 2012年01月 | TOPページへ | 2012年03月 »

2012年02月16日

料理本のソムリエ [vol.38]

【 vol.38 】

閉じ蓋じゃなくて綴じ蓋なのが日本風

いやいやいや寒いですねー。雪が降った日の朝には会社近くの不忍池も凍ったそうですよ。それでもこの冬は被災地の人たちの苦労を思えばと、社内の暖房の設定は低めをキープ。もっとも自宅は低めどころじゃありません。台所にあるエアコンの使用を控えていたのですが、さすがに正月くらいはね…と再稼動させたらみごとに故障してしまったのですよ。今では日中でも室内温度は10℃を切るのが当たり前で、5℃以下の日だって少なくない。まあ、雪国暮らしの人にとっては暖房がないなんて死活問題であり、東京ならではの贅沢な悩みですが。こいつぁ酒を飲むのにいい口実ができたわいとうそぶいてみたものの、ごめんなさい、あんまり寒いとちょっと飲んだくらいじゃあ足の先があったまらないことを身をもって知りました。子供の頃は、朝起きると部屋の温度計は氷点下だったぞと兄は笑いますが、あんた山小屋じゃあるまいし…。

この機に省エネが自慢の新しいエアコンを購入しようかとも思いましたが、あれって古い機械をはずして破棄して新しいのを取り付けて…とそのたびに、別途料金がみるみるかさんでいくんですねえ。まだ買って7年半だぞ(半泣き)。去年も故障したくせに。エアコンの平均寿命は約10年と聞いていたのに。○発は40年どころか60年だって使う気まんまんなのに。まあ廃炉するには金がかかるってえのは至極当たり前で、いつかは払うべきコストなんでしょうが、想定外の出費は頭も懐も痛いです。

とりあえずほこりだらけの電気ストーブを引っ張り出してはきたものの、これも結構電気を食う割にはあったまるのは局部的。おかげでガスコンロに感謝する毎日です。ことこと煮続ける煮込みや大鍋で湯を沸かす麺類がここぞとばかり威力を発揮します。蓋をしてない鍋で粥を作っただけで気が遠くなるかと思った、あのうだるように暑い8月の夜のことが嘘のよう。ということでvol.27で予告したままほっぽりだしておいた蓋について、今こそ考察いたしましょう。

蓋は鍋の暖房効果と加湿機能を調節する道具…、じゃなくって熱が逃げるのと煮詰まるのを防ぐ道具ですね。ところが取材をしていると日本料理店ってあんまり蓋を見かけません。それどころか柄も耳(取っ手)もないボウルみたいな愛想のない鍋が使われていまして、初めて見たときはたまげました。これはやっとこで鍋の縁を挟んで移動させます。煮詰まってきた汁を煮物全体に回したいときには、やっとこを握った手首のスナップで器用に鍋をくるくる傾けます。

このボウルみたいな丸鍋(坊主鍋ともいいます)は、少しずつ大きさが違っていれば入れ子にして重ねて仕舞えるので、スタック性がよいのが長所です。少しずつ大きさの異なる蓋を用意するのは面倒ですから、適当な大きさの蓋で兼用したりします。

このボウルみたいな丸鍋(坊主鍋ともいいます)は、少しずつ大きさが違っていれば入れ子にして重ねて仕舞えるので、スタック性がよいのが長所です。少しずつ大きさの異なる蓋を用意するのは面倒ですから、適当な大きさの蓋で兼用したりします。

だから鍋の数より蓋が少ないんですね。もちろんプロの厨房にも行平みたいに柄のある鍋もありますが、はまっているべき木製の柄が邪魔なのか抜いてあったりします。

その点、西洋料理の鍋は金属製の丈夫な柄や耳があって当たり前。ピカピカに磨いたソースパンは壁やダクトのフードにずらりとぶら下げるのが流儀でして、邪魔になるわけでもありません。蓋は兼用もいたしますが、鍋にぴったりはまる形で、日本料理よりは使用頻度が高いです。最近はお惣菜屋さんでも見かけるラタトゥイユは、赤ピーマンやズッキーニを鍋で煮込みますが、その際に水は加えず、素材自身の持つ水分で蒸し煮にします。フランス料理で「エテュヴェ」と呼ばれる調理技法でして、蓋の密閉性が高い必要があります。

そもそも日本の鍋蓋は元は木製ですからそんなに密閉性は高くないですね。宮本武蔵が切りつけた刀を塚原卜伝がはっしと受けるあれです。蓋の裏にカッと刃がくいこみ、二人がぴたりと動きを止めるから絵になるのでありまして、もし金属製だとしたら、カアァァァァン…と耳障りな音を立てて刀がはじかれ、武蔵がのけぞり結構間抜け。刃こぼれしたのに逆上して二の太刀で切りかかってくるかもしれません。

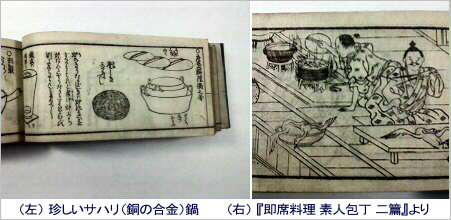

なるほど江戸時代の料理本の挿絵を見ていると、鍋墨で黒くなった鉄製の耳つきで、木の蓋がしてある鍋がほとんどです。耳のところにつるをつけてぶら下げて持ち歩いたり、自在鉤にひっかけて囲炉裏にぶら下げられる形です。取っ手も柄も蓋もないボウルみたいな丸鍋が幅をきかせるようになったのはいつ頃からなんでしょう。

法政大学出版局の『鍋・釜』によりますと、西洋では鍋は鍛造で、鍛冶屋さんがとんてんかんてん叩いて作るものですが、東洋では鋳造で鋳かけ屋さんが作るものだそうです。南部鉄瓶からわかるように、鋳物の鍋は分厚めでかなり重い。やっとこで持ち上げるにはちょっとしんどいです。となると入れ子式全盛はアルミ鍋の普及あたりがターニングポイントのような気もしますが、確証はありません。なにせ考古遺物や民俗資料ならいざ知らず、近代の鍋を扱う酔狂な本は少ないし…。数少ない鍋の専書の一つであるこの本によると韓国では蓋は鉄製なのに対し、中国は木製だそうです。そういえば中華鍋も基本は蓋をしませんね。

ちなみに韓国ではオンドルで家を暖めるので各部屋の前にかまどがあるため、釜型の鍋が使われるのだとか。日本でも、UFOみたいにでっぱりのついた羽釜がすっぽりはまるかまどはおなじみですよね。羽釜の場合はぶ厚くて重い木蓋を使いますが、これは吹きこぼれて持ち上がらないようにした専用の蓋です。もっとも釜は元は湯を沸かす道具だったそうです。そういえばそばやうどんや石川五右衛門をゆでるのは釜だものね。この場合は蓋はしませんね。

ただし韓国はちょっと例外でして、世界的には北の国ほどつる下げタイプの鍋が使われるのだそうです。『オールカラー世界台所博物館』で宮崎玲子氏は、北緯40度以北ではつる下げ式が多くなるという説を打ち立てています。そのため南北に長い日本では、かまどや五徳、七輪に置く鍋と、自在鉤でつる下げる鍋とが共存してまして、つる下げ式は東日本に多いとか。

しかしなぜまた鍋の使われ方に緯度が関わるのでしょう。鍋をつる下げておく囲炉裏や暖炉は、室内の照明を兼ねているのがその理由。のっけてしまうと鍋で火が覆われて明るくなりませんから。緯度が高くなるほど夜の時間が長くなるので、照明の役目が重要になってくるというわけ。

それじゃあ柄のついたフランス料理の鍋はどうやってぶら下げるのだという物言いがあるかと思いますが、これはオーブンの上にのっけて使えるように発達したものです。暖炉で暖と灯りをとる必要性がなくなった、ストーブとランプの時代のものなんですね。もっとも暖炉の中は灰かぐらが立ちやすいから、つる下げ式の時代も蓋は必需品だったのではないかと思いますが。

この本は宮崎氏が世界各地で写した民族博物館や家庭の厨房の写真がずらっと並んでいまして、よそのお宅を覗くようでなかなか面白い。北の国にいけば台所が暖房も兼ねていたわけで、寝室の構造にも影響(シンデレラがどこで眠っていたかとか)しているようです。

一方暑い国はといいますと台所は別棟だったり、七輪のように室外に持ち出せたりして、熱がこもらないように配慮されています。この場合の鍋は火床の上に置くタイプ。また調理方法も短時間で一気に、という方向になるようです。となると中国料理は南方系の影響があるのかなあ。まあ中国料理の加熱方法に関しては歴史的変遷もあるので、結論はちょっと保留したほうがいいかも。そもそも華麗に食材が宙を舞う中国料理店のおなじみの光景も、四千年の昔から見られたものでしょうか。鋳物の鍋を軽々と振っていたというのはちょっと考えづらいです(昔の料理人はよほど力持ちだったのか?)。今の中華鍋は鍛造なのですが、いつ変わったのでしょう?

暑い国の代表であるインドはといいますと、鍋は当然火床に置くタイプで、なんと移動はやっとこ式。インドのカレーが欧風カレーのように延々煮込まないのは、スパイスの香りがとぶからだと思っていたら、台所の環境もからんでいたのですね。ただしインドでもサブジのように蒸し煮にする料理もありますが、そのときには鍋の蓋に水を少量張ったりするのだそうです。元は鍋の周りが暑くて始めたのかもしれませんが、水があれば鍋が過熱しすぎて焦げ付くのを防げる点で、なかなか理にかなっていますね。

実はこの蓋に水を張る方式、日本料理店でも行なわないわけではありません。ぴったり蓋をして煮続けたい場合に「二枚鍋」(湯煎じゃないですよ)という方法があります。鍋の縁にぬらした布巾を巻いて上から蓋代わりの鍋を重ねます。さらに上にのせた鍋に水を張っておきますと、下の鍋の中の蒸気が蓋で冷やされて吹きこぼれずに、沸騰寸前の状態を保ったまま煮ることができるのです。また煮詰まるのを防ぎたい場合、「油蓋」なんて技法もあります。液面に油を流して蓋代わりにするのです。

実はこの蓋に水を張る方式、日本料理店でも行なわないわけではありません。ぴったり蓋をして煮続けたい場合に「二枚鍋」(湯煎じゃないですよ)という方法があります。鍋の縁にぬらした布巾を巻いて上から蓋代わりの鍋を重ねます。さらに上にのせた鍋に水を張っておきますと、下の鍋の中の蒸気が蓋で冷やされて吹きこぼれずに、沸騰寸前の状態を保ったまま煮ることができるのです。また煮詰まるのを防ぎたい場合、「油蓋」なんて技法もあります。液面に油を流して蓋代わりにするのです。

日本料理店では蓋の出番があまりない一方で、デリケートな蓋の使い方をするのが妙なところ(奇妙じゃなくって妙技の意味ですよ)。たとえば素材が浮かないように落とし蓋なんてものがありますよね。これにもいろいろ使い分けがありまして、柔らかくてくずれやすいアナゴを煮るときはぶつかって崩れないように薄くて柔らかい経木で蓋をしますし、ニシンを煮るのに昆布を落とし蓋代わりに使う「昆布蓋」をする方法もあります。黒豆の場合は厚めの和紙を浮かべます。この「紙蓋」には蜜がしみこみますので、蓋と接触している黒豆にも味がちゃんとしみるというわけです。

実は取っ手なしの丸鍋を使うのは関西系のお店の習慣です。関西料理では「鍋止め」といいまして、煮汁に浸けっぱなしにして冷ます間に味を染み込ませることが多い。そのため厨房に鍋がぞろぞろ並ぶので、柄や取っ手は邪魔に思われたのかもしれません。ましてや西日本はもともと鍋をつる下げない文化なわけですから。

もっとも鍋をつる下げるか、火床に置くかの違いは、蓋をしない理由とはそんなに関係なさそう。蓋をとってかき混ぜ続けなければ焦げつく料理って、あんこを炊くときや、葛を練るときくらいに限られているしねえ。蓋の有無は煮つめるかどうか(水を蒸発させるかどうか)も関わってくるのでは。というわけで鍋と蓋をめぐる謎は深まるばかり。続きはまた次の機会に。

投稿者 webmaster : 16:05

2012年02月01日

料理本のソムリエ [vol.37]

【 vol.37 】

カレーとボルシチと中華饅頭が

ひとつの店に同居するわけ

前回、“ひょんなことから相馬家の食客になった…”と思いっきりはしょらせてもらった、インド独立運動家のラス・ビハリ・ボースと新宿中村屋の縁。実はこの“ひょん”の部分を細かく掘り下げると本が1冊できてしまいます。ホントの話でして、白水社刊の『中村屋のボース』がそれです。日本政府に利用されつつもいかに独立のため戦い続けたか…彼の姿を軸に、戦前の日本におけるインド独立運動をまとめた新進研究者の力作です。

インド総督の爆殺や独立蜂起を計画した若き日のボースは、イギリス植民地政府に追われる身。大正3(1914)年に日本に渡りますが、当時イギリスと同盟を結んでいた日本政府は国外退去命令を出します。オウムの平田君風情とは比べものにならない重要人物を、大国の顔色をうかがう政府の手から守り、民族独立という大義に賛同してかくまう。そんな気骨あるパン屋が中村屋の相馬愛蔵・黒光夫婦でして、当時の人たちからも喝采を浴びました。この本にはサスペンスドラマよろしく、右翼の大物の頭山満宅に居たボースを捕らえようとする警察からの脱出劇や、相馬家での潜伏生活に関する考察もあります。

明治大正時代のインドは、お釈迦様の国として日本人から今以上に親しみと尊敬を向けられており、右翼も社会主義者もその独立を支援する空気がありました。たとえばvol34でちょっと触れた禄亭こと大石誠之助は、明治23(1890)年に渡米してオレゴン大とモントリオール大で学んだ医学者でして、のちにシンガポールとボンペイに渡り、熱帯の風土病を研究しています。そんな彼が社会主義に関心をもったのは、インド時代に見たイギリスの植民地経営に対する義憤から。ちなみに大石はアメリカ留学中に苦学していて家政夫として働いた経験があり、インドからの帰国後には甥の西村伊作(御茶ノ水の文化学園の創立者ですね)とともにレストラン「太平洋食堂」を和歌山に開いたりもしております。妻が作る料理には満足いかずに自分で厨房に立ち、「カレーライスにウニと海苔をかけると至極結構です」と『家庭雑誌』で紹介した大石は、なかなかのグルメではないかとお見受けしております(試してみたらテレビのちょい足しなんぞよりもずっといけました)。なにせ禄亭という号は、都々逸の師匠の鶯亭金升から授かったものですが、この人がまた食いしん坊だからねえ…。

おっと寄り道はこれくらいにしてボースをかくまった相馬夫妻についてでありますが、かなり変わった経歴の持ち主です。愛蔵は内村鑑三の薫陶を受け、長野で養蚕指導をしていた農村改革運動家。妻の黒光のほうはなんだか武将みたいな名前ですが、本名は“良”でして、“こっこう”は『女学雑誌』への寄稿でついたペンネームです。相馬黒光については多くの本が出版されており、聞き語りの回想録『黙移』は平凡社ライブラリーや日本図書センターの自伝シリーズにも入っていますが、彼女の個人史を通観するのであれば、宇佐美承氏の『新宿中村屋 相馬黒光』がよいでしょう。ただし400ページ以上もある厚いこの本の中で、ボースはごく一部に登場するにすぎません。なにしろ相馬黒光の一生は、朝の連続ドラマのモデルにしようものなら1年かけて放送しても終わらないほどエピソードがてんこ盛り。ハードな展開にお茶の間から「朝っぱらからこんな重い話は…」と非難囂々まちがいなしでしょう。

そもそも中村屋の始まりは本郷の東大正門前にあったパン屋さん。上野の東京芸大にもパンを納める(木炭画に必要ですからね)地元では知られた店でした。ところが元のオーナーの中村萬一氏が米相場で失敗して売りに出されます。それを明治34(1901)年に32歳の相馬愛蔵が購入し、屋号とともに引き継ぎました。東京専門学校(早稲田の前身)を卒業して札幌農学校で養蚕を学んだ愛蔵と、宮城女学校とフェリスを飛び出して明治女学校で学んだ黒光ですから、客商売は初めての経験です。それでも明治37(1904)年シュークリームをヒントにクリームパンとクリームワップル(なぜかワッフルではないんですねえ)を発明して大ヒットさせます。なお中村屋のクリームパンは丸くて、今のようなグローブみたいな形ではありませんでした。クリームは焼くと蒸気が出るので、空気抜きとして切れ目を入れていたのが、あの形に発展したそうです。

そもそも中村屋の始まりは本郷の東大正門前にあったパン屋さん。上野の東京芸大にもパンを納める(木炭画に必要ですからね)地元では知られた店でした。ところが元のオーナーの中村萬一氏が米相場で失敗して売りに出されます。それを明治34(1901)年に32歳の相馬愛蔵が購入し、屋号とともに引き継ぎました。東京専門学校(早稲田の前身)を卒業して札幌農学校で養蚕を学んだ愛蔵と、宮城女学校とフェリスを飛び出して明治女学校で学んだ黒光ですから、客商売は初めての経験です。それでも明治37(1904)年シュークリームをヒントにクリームパンとクリームワップル(なぜかワッフルではないんですねえ)を発明して大ヒットさせます。なお中村屋のクリームパンは丸くて、今のようなグローブみたいな形ではありませんでした。クリームは焼くと蒸気が出るので、空気抜きとして切れ目を入れていたのが、あの形に発展したそうです。

相馬夫婦はパンがあまり売れない冬の売り上げを伸ばすために和菓子の分野にも乗り出すなど、型にとらわれないアイデアでぐんぐん店を大きくしていきます。明治42(1909)年には新宿に支店を開き、翌々年には今の場所に移って本店にします。新宿が今のような大繁華街になるはるか以前、街道沿いの土ぼこりっぽい町で、紀伊国屋書店さんがまだ炭屋だった時代にもかかわらず、当地の将来性を見抜いたのですからたいしたもの。新宿では彫刻家の荻原碌山や画家の中村彝にアトリエを貸したり(ボースが隠れたのもここでした)、店の2階をロシア文学研究会の会場として提供して、秋田雨雀や島村抱月などのいろいろな文化人と交流します。ちょっとvol12の「メイゾン鴻乃巣」を彷彿とさせますね。

相馬夫婦はパンがあまり売れない冬の売り上げを伸ばすために和菓子の分野にも乗り出すなど、型にとらわれないアイデアでぐんぐん店を大きくしていきます。明治42(1909)年には新宿に支店を開き、翌々年には今の場所に移って本店にします。新宿が今のような大繁華街になるはるか以前、街道沿いの土ぼこりっぽい町で、紀伊国屋書店さんがまだ炭屋だった時代にもかかわらず、当地の将来性を見抜いたのですからたいしたもの。新宿では彫刻家の荻原碌山や画家の中村彝にアトリエを貸したり(ボースが隠れたのもここでした)、店の2階をロシア文学研究会の会場として提供して、秋田雨雀や島村抱月などのいろいろな文化人と交流します。ちょっとvol12の「メイゾン鴻乃巣」を彷彿とさせますね。

夢見勝ちでどこか風来坊の愛蔵と姉御肌で外交的な黒光のコンビは、多くの人たちと出会い、その経験をもとに、店で取り扱う商品をどんどん広げていきました。ちょっと見ただけではいろいろな国の食文化の寄せ集めのように思えますが、実はひとつひとつに濃厚なエピソードと必然性がついてまいります。

たとえば中華饅頭は、新宿に百貨店が進出してきてピンチに陥った相馬夫妻が、大陸視察旅行中にヒントを得て取り入れたもの。菓子職人を中国から呼び寄せようとしたところ、前例がなくて労働許可がおりなかったために、じゃあ料理店なら問題なかろうと、厨房も作って中国料理も提供し始めてしまいます。水羊羹の缶詰はブラジルに渡って夭折した息子のことを思って、日本の味を海外に届けられるように開発したものです。

たとえば中華饅頭は、新宿に百貨店が進出してきてピンチに陥った相馬夫妻が、大陸視察旅行中にヒントを得て取り入れたもの。菓子職人を中国から呼び寄せようとしたところ、前例がなくて労働許可がおりなかったために、じゃあ料理店なら問題なかろうと、厨房も作って中国料理も提供し始めてしまいます。水羊羹の缶詰はブラジルに渡って夭折した息子のことを思って、日本の味を海外に届けられるように開発したものです。

中村屋の喫茶部のメニューにはボルシチがありますが、これはボースの後に食客となったロシアの盲目詩人、エロシェンコから学んだもの。海外から船便で運んでいては提供できない生チョコレートを自社で製造すべく、破格の給料でロシア人の菓子職人も雇います。ついでにペチェーニエ(焼き菓子)やガドセック(ガトーセック?)といったロシア菓子も販売しており、これらがロシアクッキーやロシアケーキといったどこか懐かしい日本の洋菓子の源流となったもようです。なお現在新宿中村屋ではロシア菓子は販売しておりませんが、千葉の館山の中村屋さんで味わうことができます。新宿移転後の本郷店をまかされたのは、生え抜きの店員だった「みいどん」こと長束實氏。4畳半に住み込みの従業員、3畳間に相馬夫婦と息子が生活していた本郷時代に苦楽をともにしたスタッフの一人です。その息子の七郎氏の代に当地に移りまして、ロシア菓子の技術を今に伝えているのです。

中村屋の喫茶部のメニューにはボルシチがありますが、これはボースの後に食客となったロシアの盲目詩人、エロシェンコから学んだもの。海外から船便で運んでいては提供できない生チョコレートを自社で製造すべく、破格の給料でロシア人の菓子職人も雇います。ついでにペチェーニエ(焼き菓子)やガドセック(ガトーセック?)といったロシア菓子も販売しており、これらがロシアクッキーやロシアケーキといったどこか懐かしい日本の洋菓子の源流となったもようです。なお現在新宿中村屋ではロシア菓子は販売しておりませんが、千葉の館山の中村屋さんで味わうことができます。新宿移転後の本郷店をまかされたのは、生え抜きの店員だった「みいどん」こと長束實氏。4畳半に住み込みの従業員、3畳間に相馬夫婦と息子が生活していた本郷時代に苦楽をともにしたスタッフの一人です。その息子の七郎氏の代に当地に移りまして、ロシア菓子の技術を今に伝えているのです。

ちなみに山崎製パンや進々堂の初代社長も中村屋の出身。社員の独立は中村屋の社是でもあり、21歳までは月給の3分の2、27歳までは半分を資金として貯金する制度がありました。そのほか、従業員全員に自社株をもたせたり、売上高に応じて配当を出したリ、従業員のために学校を設立したり、亡くなった社員の慰霊祭を毎年行なったり(長束實氏もその一人)と、やることなすこと桁はずれ。“企業は人なり”をモットーに、廉価販売やリベートを許さなかった中村愛蔵の経営精神については、岩波書店の『一商人として』にまとめられており、『相馬愛蔵・黒光著作集2』にも収録されています。

また実際に中村屋に勤めていたスタッフの回想としては、同社菓子部門だった関口保氏による『ピロシキとチョコレート』があります。この本は同じ話が何度もでてきたり、“前に書いたように”とあるのにどこにも見当たらなかったりと、本としての出来がよくないのが残念ですが(編集者出てこーい)、戦前の中村屋の空気を伝えてくれる貴重な証言です。前回のゴロナのエピソードもこの本に出てまいります。

関口氏から見た愛蔵と黒光はなかなか厳しい人でもありましたが、いかにも明治男と明治女らしい感じですね。戦中は食材の調達に苦労したうえ、過労から娘婿のボースを亡くし、戦後も新宿駅前を占拠して闇市を開いていたやくざと法廷で争ったりと、苦労は続きますが、けっしてくじけず見事に会社を復活させてみせました。

ところでボースの同志の一人にインドから京都大学へ留学していたA.M.ナイルがおります。彼は昭和3(1928)年に中村屋でボースに出会い、その人となりと行動力に感銘を受けます。卒業後は満州国に渡り、ラマ僧やイスラム教徒などに扮してモンゴルで対英工作活動を行ない、戦後は東京裁判のパール判事の通訳を務めたりもいたします。こちらは朝の連続ドラマどころか007の映画に登場しそう(あっ、でも敵役になっちゃう…)。ところがインド政府を牛耳る国民会議派からはうとまれ、帰国がかなったのは実に祖国独立の14年後。のちに彼は『知られざるインド独立闘争―A.M.ナイル回想録』で、文字通りインド独立運動に殉じたボースを正しく評価するよう訴えています。

この革命志士が、日々の糧を得るためのよすがとして44歳のときに開いたのが銀座の「ナイルレストラン」です。目玉焼きも作れないA.M.ナイルをサポートして、今のような有名店に育てた2代目のG.M.ナイルは、テレビなどにもよく登場するのでご存じかもしれませんね。『ナイルさんのカレー天国!!』で面白おかしく描かれているように、自ら“変なインド人”を演じる、取材慣れしたタレント気取りの経営者という印象を持つ人も多いかも。

この革命志士が、日々の糧を得るためのよすがとして44歳のときに開いたのが銀座の「ナイルレストラン」です。目玉焼きも作れないA.M.ナイルをサポートして、今のような有名店に育てた2代目のG.M.ナイルは、テレビなどにもよく登場するのでご存じかもしれませんね。『ナイルさんのカレー天国!!』で面白おかしく描かれているように、自ら“変なインド人”を演じる、取材慣れしたタレント気取りの経営者という印象を持つ人も多いかも。

こうした色眼鏡を吹き飛ばすのが、昨年出版された『銀座ナイルレストラン物語』です。インド料理専門店の先駆者であるG.M.ナイルの破天荒な性格と人生は、波乱万丈の初代にもなかなか負けておりません。初代にとっての料理店経営は意図せず迎えた第二の人生でしたが、2代目にとっては、戦後の混乱をたくましくのりきってきたわが家そのもの。学生時代から店に立ち、カレー粉を輸入し、インドから料理人を招聘するルートを開拓するなど、日本とインドの間に立って苦労してきたからこそ、彼は自信たっぷりでテレビカメラの前に立つことができたのです。ところが全力を注いできたこの店は、あろうことか平成9(1997)年に隣家の火事で焼けてしまいます。茫然自失の彼を尻目に、地上げを狙ってうごめくやくざたち。店舗存続の最大の危機が訪れ……おっとネタばれはこれくらいで。

さまざまな商品展開を行なった中村屋と、たとえインドから料理人を招いてもひたすらカレー一本に絞ってきたナイルレストランとでは、商売の仕方がずいぶん違いますが、どちらも個性的でスケールの大きい経営者であることはまちがいない。「不況に強そうだから外食でもやってみるか」というデモシカ経営者や、ネットの世界に向かってつぶやくばかりの国士きどりたちは、まずは刺激たっぷりなカレーを食べて目を覚ましてくださいね。

投稿者 webmaster : 12:47