« 2013年01月 | TOPページへ | 2013年03月 »

2013年02月18日

『専門料理2013年3月号』 編集後記より

『専門料理2013年3月号』

『専門料理2013年3月号』

発行年月:2013年2月19日

判型:A4変 頁数:160頁

特集:世代別 フランス料理の技術論

「世代による技術の違い、共通点からフランス料理の技術の本質に迫ります!」

「ベテランから若手・中堅への技術の継承は、料理界が抱える大きな課題」

![]() 今月号の特集は「世代別 フランス料理の技術論」。フランス料理の技術を世代別に比べる試みで、さまざまな世代のシェフを取材しました。

今月号の特集は「世代別 フランス料理の技術論」。フランス料理の技術を世代別に比べる試みで、さまざまな世代のシェフを取材しました。

![]() 巻頭インタビューでは、50代、40代、30代の各世代を代表するシェフ3人に、自身の世代の技術について思うところを熱く語っていただきました!

巻頭インタビューでは、50代、40代、30代の各世代を代表するシェフ3人に、自身の世代の技術について思うところを熱く語っていただきました!

![]() 50代代表は三國清三シェフ(オテル・ドゥ・ミクニ)。若手に伝えたい技術として「エテュベとデグラッセ」「ムニエル」を挙げ、それらを使った料理を披露してくださいました。

50代代表は三國清三シェフ(オテル・ドゥ・ミクニ)。若手に伝えたい技術として「エテュベとデグラッセ」「ムニエル」を挙げ、それらを使った料理を披露してくださいました。

![]() ベテランから若手への技術の継承は現代の料理界が抱える課題だよね。

ベテランから若手への技術の継承は現代の料理界が抱える課題だよね。

![]() 40代代表は岡本英樹シェフ(ルメルシマン・オカモト)。

40代代表は岡本英樹シェフ(ルメルシマン・オカモト)。

![]() 井上 旭シェフ(シェ・イノ)に長年師事し、昨年独立したんだよね。

井上 旭シェフ(シェ・イノ)に長年師事し、昨年独立したんだよね。

![]() 「ソースのない料理が増える中、井上シェフから学んだソースのおいしさを下の世代に伝えるのが、自分の使命」と話してくださったのが印象的です。

「ソースのない料理が増える中、井上シェフから学んだソースのおいしさを下の世代に伝えるのが、自分の使命」と話してくださったのが印象的です。

![]() 30代代表の川手寛康シェフ(フロリレージュ)は、料理の世界に入った頃から、一貫して「時代に求められる料理」をめざしてきたんだって。「先輩たちが常に進み続けたように、自分も前に進み、時代を作っていきたい」と、まっすぐな目で熱く語ってくれました。

30代代表の川手寛康シェフ(フロリレージュ)は、料理の世界に入った頃から、一貫して「時代に求められる料理」をめざしてきたんだって。「先輩たちが常に進み続けたように、自分も前に進み、時代を作っていきたい」と、まっすぐな目で熱く語ってくれました。

![]() 特集のメイン企画は「ベテラン×若手・中堅 それぞれのアプローチ」。ベテランと若手・中堅の3組6人に同じテーマで料理を作ってもらい、共通点や違いを探る企画です。

特集のメイン企画は「ベテラン×若手・中堅 それぞれのアプローチ」。ベテランと若手・中堅の3組6人に同じテーマで料理を作ってもらい、共通点や違いを探る企画です。

![]() 1組目は昨年末に「カーヴ・ド・コンマ」(東京・神楽坂)のシェフとして新たなスタートをきった小峰敏宏シェフと高田裕介シェフ(ラ・シーム)で、テーマは「魚を焼く」と「テリーヌ」。

1組目は昨年末に「カーヴ・ド・コンマ」(東京・神楽坂)のシェフとして新たなスタートをきった小峰敏宏シェフと高田裕介シェフ(ラ・シーム)で、テーマは「魚を焼く」と「テリーヌ」。

![]() 高田シェフは今回の対談のために大阪から駆けつけてくれて……対談前に小峰シェフの料理撮影があったんだけど、高田シェフが食い入るように見ていたのが印象的だったな。

高田シェフは今回の対談のために大阪から駆けつけてくれて……対談前に小峰シェフの料理撮影があったんだけど、高田シェフが食い入るように見ていたのが印象的だったな。

![]() 2組目は、かつて「蒲田の三羽ガラス」と呼ばれた(詳しくは本誌を)横倉宏明シェフ(ル・パサージュ)と河井健司シェフ(アンドセジュール)の組合せで、テーマは「パイ包み」と「煮込み」。

2組目は、かつて「蒲田の三羽ガラス」と呼ばれた(詳しくは本誌を)横倉宏明シェフ(ル・パサージュ)と河井健司シェフ(アンドセジュール)の組合せで、テーマは「パイ包み」と「煮込み」。

![]() パイ包みでは、「パイはさっくり、ファルスはしっとり」を基本に、横倉シェフはフォン・ド・ヴォーを使ったソースに合わせてリッチなフイユタージュを、河井シェフはジュを使った軽やかなソースに合わせてホロホロとしたパータ・パテを使っていました。

パイ包みでは、「パイはさっくり、ファルスはしっとり」を基本に、横倉シェフはフォン・ド・ヴォーを使ったソースに合わせてリッチなフイユタージュを、河井シェフはジュを使った軽やかなソースに合わせてホロホロとしたパータ・パテを使っていました。

![]() 3組目は谷 昇シェフ(ル・マンジュ・トゥー)と杉本敬三シェフ(レストラン ラ フィネス)。

3組目は谷 昇シェフ(ル・マンジュ・トゥー)と杉本敬三シェフ(レストラン ラ フィネス)。

![]() 何と杉本シェフは19歳の頃にル・マンジュ・トゥーで研修していたんだって! その頃すでに谷シェフは杉本シェフの才能を見抜いていたみたい。

何と杉本シェフは19歳の頃にル・マンジュ・トゥーで研修していたんだって! その頃すでに谷シェフは杉本シェフの才能を見抜いていたみたい。

![]() なるほど。谷シェフは“親父シェフ”として料理界にもの申してくれる存在だけど、数年来もてはやさている低温調理へのアンチテーゼとして、塊肉のガス火焼きを披露してくださいました。

なるほど。谷シェフは“親父シェフ”として料理界にもの申してくれる存在だけど、数年来もてはやさている低温調理へのアンチテーゼとして、塊肉のガス火焼きを披露してくださいました。

日本もフランスも関係ない!? “自分の料理”を作ることが大事

![]() この他、座談会も実施。フランスで働く、世代の違う3人の日本人料理人に、「フランスの技術と日本の技術」をテーマに語り合っていただきました。

この他、座談会も実施。フランスで働く、世代の違う3人の日本人料理人に、「フランスの技術と日本の技術」をテーマに語り合っていただきました。

![]() 26歳の多田皓介さんは、渡仏後に最新機器を駆使するモダンな店で働いたんだけど、「基礎的な技術を一から学ばなきゃ」と、古典料理に定評のあるビストロに移ったんだって。

26歳の多田皓介さんは、渡仏後に最新機器を駆使するモダンな店で働いたんだけど、「基礎的な技術を一から学ばなきゃ」と、古典料理に定評のあるビストロに移ったんだって。

![]() フランス修業を意味のあるものにするには、修業先選びが重要だよね。

フランス修業を意味のあるものにするには、修業先選びが重要だよね。

![]() 41歳の金山康弘シェフ(ビガラード)と35歳の小林 圭シェフ(レストラン・ケイ)の結論は「調理機器が発達し、技術レベルが上がった今、確実に競争は激しくなっている。“自分の料理”を作らないと生き残れない」だって。

41歳の金山康弘シェフ(ビガラード)と35歳の小林 圭シェフ(レストラン・ケイ)の結論は「調理機器が発達し、技術レベルが上がった今、確実に競争は激しくなっている。“自分の料理”を作らないと生き残れない」だって。

![]() だからこそ、技術を磨いて差別化することが、料理界を生き抜くためにいっそう重要になっているんだろうね。

だからこそ、技術を磨いて差別化することが、料理界を生き抜くためにいっそう重要になっているんだろうね。

投稿者 webmaster : 14:23

2013年02月15日

『居酒屋 2013』

『居酒屋2013』

『居酒屋2013』

柴田書店MOOK

発行年月:2013年2月19日

判型:A4変 頁数:236頁

毎日のようにお酒を呑みにいく私。

なぜなら、そこに『居酒屋』があるから、なんてことではなく、やっぱり肩肘張らずに呑めて食卓を囲む楽しさとシーンが好きだから。もちろん赤提灯にも大衆酒場にも、バルにもビストロにも行くし、新しいコンセプチュアルな店にだって行く。

行って行って行きまくって(ということは、呑んで呑んで呑みまくって)、MOOK『居酒屋2013』の特集を考えました。

切り口は「名物料理とその売り方」です。

各居酒屋の食材や調理法に対するこだわりはもとより、お酒と料理をどうマッチングさせて、どんな風に提供すれば、お客様が喜んで満足してもらえるかという“売り方”にも焦点を当てています。

もちろん原価はいくらで、経営的に儲かっているのかというビジネス視点も盛り込んでいるので、売れるメニューを開発したい方はもちろん、オリジナルの業態を出店したい方にはおすすめの一冊となっています。

それにしても売り方って大事だよな?とつくづく感じる今日この頃。

日本酒を売るにしたって、たとえば、お客様の前で「ストップというまで注ぎますね」とスタッフが会話しながら注ぐとしましょう。ぐぼんだ皿の上にグラスを置いて、そこにトクトクと注ぐと、たぶんお客様はグラスの表面までいっぱいになった時点で「ストップ!」と言うはず。でもね、「お客様、このお酒はとっても呑みやすいんです。もっと呑んで楽しんでください」なんて言いながら、ぐぼんだ皿まで並々にこぼして注げば、絶対に喜ぶでしょう。それは料理だって同じこと。とりあえずの料理としてオンメニューされている「冷奴シラス乗せ」でも、お客様の目の前で「ストップ」がかかるまで豪快にシラスを乗せれば嬉しいし、刺身で食べ残したツマを、一度厨房に戻して、きれいに「大根サラダ」になって出てきたら大満足。お通しにしてもカニ一杯が提供されたら、お客様は他の知人に伝えたくなるものなんです。売り方って本当に重要ですね。

それに、日本酒を売る居酒屋だって、ビストロメニューがあってもいい。

ワインを売る店に和食があってもいい。自由なんです、居酒屋って。

そんな居酒屋の魅力を、「料理×酒」の視点で紹介しているのがMOOK『居酒屋2013』です。

特集は「名物商品をつくろう」「お通し革命進行中」「乾杯酒の新スタイル」「大ヒット酒場の本命―和酒バル・和酒酒場・ピッツァ酒場・ワイン食堂―」です。

この他、初対面となった居酒屋甲子園理事長vs日本居酒屋協会会長の対談や、若手経営者に「渇!」を入れた「居酒屋オヤジ(石井誠二氏・宇野隆史氏・八百坂仁氏)」のメッセージなどが掲載されています。

面白く読めて、役に立つ。

そんなスタンスで編集したMOOKです。

ぜひ読んでいただけましたら光栄です。

投稿者 webmaster : 17:05

2013年02月14日

『焼く』 日本料理 素材別炭火焼の技法

『焼く』 ― 日本料理 素材別炭火焼きの技法 ―

『焼く』 ― 日本料理 素材別炭火焼きの技法 ―

著者:奥田 透

発行年月:2013年2月15日

判型:B5変 頁数:184頁

初回撮影は、忘れもしない、おととし(2011年)のクリスマスだった。

まだ「銀座小十」が現在のビルに移転する前で、厨房が手狭なため、「銀座奥田」の厨房で始まった。

朝10時集合。休業日にもかかわらず焼き台の前には、「小十」と「奥田」のスタッフが勢ぞろいした。みな真剣だ。

まず「幽庵地にはどれくらいつけるべきか」といった普段の仕事の検証から始めた。1時間おいたもの、1時間半おいたもの、2時間おいたもの。それぞれを同じように焼いて、食べ比べる。こうして適正のつけ時間を確認していった。

まず「幽庵地にはどれくらいつけるべきか」といった普段の仕事の検証から始めた。1時間おいたもの、1時間半おいたもの、2時間おいたもの。それぞれを同じように焼いて、食べ比べる。こうして適正のつけ時間を確認していった。

焼いている途中で、奥田さんが「火加減を1から10までの数字に当てはめよう」と提案。取材する未熟な私にわかりすいようにと、考えてくださったことである。これは私にとって非常に理解しやすかった。焼く側も徐々になれてきて、なぜこの火加減にするのかを、細かく解説しながら焼いてくださった。これがのちのち、原稿に反映され、読者のみなさんにも伝わることになったのだ。

焼いている途中で、奥田さんが「火加減を1から10までの数字に当てはめよう」と提案。取材する未熟な私にわかりすいようにと、考えてくださったことである。これは私にとって非常に理解しやすかった。焼く側も徐々になれてきて、なぜこの火加減にするのかを、細かく解説しながら焼いてくださった。これがのちのち、原稿に反映され、読者のみなさんにも伝わることになったのだ。

火加減を調節するということは、炭のおこし方だけで決まるものではない。炭の積み上げ方、積み上げる位置、炭に灰をかぶせるか否か。さまざまな火加減のし方があるということをここで、はじめて知った。

火加減を調節するということは、炭のおこし方だけで決まるものではない。炭の積み上げ方、積み上げる位置、炭に灰をかぶせるか否か。さまざまな火加減のし方があるということをここで、はじめて知った。

焼き台がよく見えるようにと、用意していただいた踏み台にのって、熱い炭火のそばでノートをとった。炭の赤色がわかるようにと、ストロボを立てずに撮影を進めたが、炭火の温度は相当なもので、焼き台の上につけた撮影用の電球が熱で溶けてゆがんでしまったほど。カメラマンの大山さんは、私以上に熱かったに違いない。

焼き上がりの写真を撮り終え、試食の時間。ほんとうに旨い。この至福のときが待っているのだから、どんな灼熱の焼き台であっても、我慢は容易いことだ。本書に載っている魚介や肉や野菜は、すべて試食した。仕事とはいえ、2度と得られない経験だろう。

読者のみなさんに、はたして美味しさを伝えることができただろうか。

投稿者 webmaster : 10:06

2013年02月06日

料理本のソムリエ [vol.52]

【 vol.52】

松花堂の2つの箱をめぐる謎

やあ、ワトソン君! 前回のosechiのレポート、興味深く読ませてもらったよ。東洋の新年の風習の紹介は知的興奮をそそられたね。しかし僕としてはいささか不満が残らないでもないな。十字に仕切りの入った器といえばbentoについて触れないわけにはいかないだろう。ほら、あの松花堂弁当! これに知性と科学の光をあててみようじゃないか!

君は堅物だから東洋の芸術にはあまり関心がないかもしれないな。まずはじめに断っておくが、「松花堂弁当」は日本の江戸時代の僧侶にして当時を代表するカリグラファーの一人、松花堂昭乗にちなんだ器のことなんだがね、彼が住んだと言われる2畳あまりの草庵も「shokado」と呼ぶため、少々ややこしい。ここでは今も八幡市にある歴史的建築物のほうを「松花堂」、持ち主は「昭乗」、器は「松花堂弁当」と呼び分けることにしよう。正確さを期すことは、思考の整理に欠かせないからね。

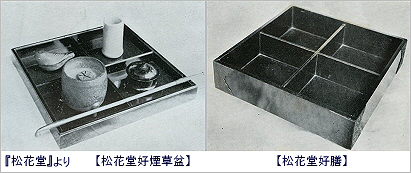

実際、ときどきまちがった記述を見かけるが、松花堂弁当は昭乗が発案したものではない。彼が愛用していた十字に仕切られた箱を、弁当の器に転用したことからそう呼ばれているのに過ぎないんだ。じゃあ、もともとは何に使われていた箱なのかというと、これは残念ながら結論は出ていない。種入れだったり薬箱だったり絵の具箱だったり煙草盆だったりと諸説紛々だ。

ちなみに煙草盆というのは、東洋の喫煙具だ。キセル、火入れ、灰落としなどの道具セットを客前に運ぶためのトレイさ。まあ盆といっても物によって引き出しつきだったり、ぶら下げやすいようになっていたりするので、あまりそこにはこだわらないほうがいい。

この仕切りのある形の箱に弁当を盛ることを思いついたのは、日本を代表するレストラン、「吉兆」の湯木貞一氏と言われており、本人の証言もある。

証言A<その庵のなかに、薬箱にも、種箱にも、たばこ盆にも、弁当にもしたのでしょう、四角い箱で、深さは七、八センチ、なかを十文字に四つに仕切ったものがあったのです。(略)昭和のはじめに、松花堂のあるお寺が、これをおとき入れに使っていた、それを私が見てきて、これはいい、これに点心を入れて出そうとおもったのが、はじめです。それを当時の毎日新聞が<吉兆前菜>としてとり上げて、出してくれました。(略)松花堂にあったのは、ちゃんと四隅に金具が打ってあって、それはいいものでした。まんなかの仕切りは外せないようになっていました>『吉兆味ばなし』(1982)

証言B<昭和5年ごろ、京都と大阪の中間あたりに位置する八幡で、木津宗匠が釜をかけていらっしゃいました。私もそこへお招きいただきました。そこは、江戸時代初期の文人数寄者であった松花堂昭乗の庵で、金具つきの箱が五、六個重ねてあり、煙草入れや薬入れ、種入れなどの物入れとして使っていたのを見つけました。ああ、これはお弁当に使える、と思い、そのころはまだそうした道具を注文できる頃ではなかったのでアイディアだけで帰ったのですが、のちにそれを模して作らせ、使い始めたところ、大評判になりました。本歌には四隅に金具がついており、中に絵が描いてありました(本体256ページ参照)。が、それらをとり、蓋をかけるようにしたのは私のアイディアでした>『世界の名物「日本料理」』(1991)

これが彼が生前語った松花堂弁当誕生のいきさつだ。AとBの10年ほどの間に、忘れていた事実が浮かんできたのだろうか? それとも勘違いというノイズが紛れ込んだのか?

ところで証言Bに「本体256ページ参照」とあるだろう? この本『世界の名物「日本料理」』は豪華写真集『卒寿白吉兆』につけられたわずか50ページあまりの別冊にすぎない。ご指示通り、写真集のほうの256ページを開いてみるとしようか。

証言C<戦後のことでしたが、昭乗が住んでいた方丈で茶会があったときに、積んであった仕切りのある物入れ箱をふと見て、これは茶料理に使えると思い、一つお譲りいただいて帰りました。のちにやや深めにして蓋をつけて、黒漆の塗物として仕立て、大徳寺縁高の変わりに懐石のお弁当に用いたところ、あちこちでおほめいただいたものです。(略)四方に金具がついており、高さはいろいろでしたが、大きさは全部同じで重ねられるように作ってあり、内側に墨で盆石、梅の古木、雁などが描かれています。お譲りいただいたものは今も大切に保存してあります>『卒寿白吉兆』(1991)

なんたることだ! 戦後? 譲ってもらった? 別冊とはまったく話が違うじゃないか。編集者は不思議に思わなかったのかね?

湯木美術館元キュレーター、末廣幸代氏の『吉兆 湯木貞一 料理の道』(2010)には、Cの説が採用されている。もっとも戦後ではなく、なぜか昭和8年のこととなっているがね。

<昭和八年(1933)頃、湯木が現京都府八幡市にある松花堂昭乗(岩清水八幡宮の社僧・寛永の三筆/一五八二 ― 一六三九)の遺跡を訪れた時、部屋の片隅に重ねられていた茶色の四角い盆(松木地盆)に眼がとまり、料理の器に使えるのではないかと考え、その一つを分けてもらった。その時は煙草盆あるいは薬入れなどに使うものと聞いた>

ここに「松木地盆」とかっこ書きがあるのは、戦前の茶人、高橋箒庵の日記『萬象録』に「煙草盆 松花堂好松木地盆」が出てくるのを末廣氏が見つけて、それと同じ品と断じたからだ。だがね、茶道の世界では耳つきのまさしくトレイのような形の煙草盆もまた「松花堂好 煙草盆」と呼ばれているんだよ。それに例の256ページに写っている貞一翁が大切に保存していたという湯木美術館所蔵の煙草盆は、茶色の木地じゃなくて春慶塗りだ。松木地盆にこだわると、真実から目を背けてしまうことになるだろうね。

さて証言AとBとC、どれが湯木氏の真意だったんだろうか? 証言Aの「おとき」は寺で提供する簡単な昼食のことで、「松花堂のあるお寺」が舞台だ。いっぽうBは八幡の松花堂の庵で開かれた、木津宗匠のティーセレモニーでのこととなっていて、一見矛盾しているようにみえる。だがね、このAとBは恐らく同じ場所の同じ出来事を指している。

大正時代に昭乗の事績を顕彰しようという機運が盛り上がり、忘れられていた彼の墓を守るために大正9(1920)年に泰勝寺という寺が建立された。そこに昭乗ゆかりの閑雲軒という茶室が再現され、ここを会場にして大正11(1922)年から毎年5月17日頃に、松花堂会という集まりが開かれている。この松花堂会の開催に尽力したのが、武者小路流の茶人である木津宗泉だ。恐らく湯木氏は閑雲軒と松花堂とをごっちゃにしたんだろうね。

大正時代に昭乗の事績を顕彰しようという機運が盛り上がり、忘れられていた彼の墓を守るために大正9(1920)年に泰勝寺という寺が建立された。そこに昭乗ゆかりの閑雲軒という茶室が再現され、ここを会場にして大正11(1922)年から毎年5月17日頃に、松花堂会という集まりが開かれている。この松花堂会の開催に尽力したのが、武者小路流の茶人である木津宗泉だ。恐らく湯木氏は閑雲軒と松花堂とをごっちゃにしたんだろうね。

まあ、世間一般で知られているのはだいたいこんなところかな。だがね。実のところ、僕は湯木氏が十字に仕切られた箱を見つけたのが、昭和5年だろうと戦後だろうとどちらでもいいんじゃないかと思ってる。

というのはね、まったく違う由来がもう一説あるんだよ、ワトソン君! 『専門料理』1993年10月号では、ノンフィクション作家の笠井一子氏が、京都の漆器商「象彦」の西村英太郎会長から、大正初期に会長の父親が、松花堂にあった箱を写して製作したという逸話を聞きだしているのさ。

というのはね、まったく違う由来がもう一説あるんだよ、ワトソン君! 『専門料理』1993年10月号では、ノンフィクション作家の笠井一子氏が、京都の漆器商「象彦」の西村英太郎会長から、大正初期に会長の父親が、松花堂にあった箱を写して製作したという逸話を聞きだしているのさ。

<大阪に加賀正ゆう株屋はんがあるねん。その時うちの親父が呼ばれて行っとった。その加賀正太郎ゆう人が株で儲けて大きな家建てて、その時にちょっとお客さんするのに象彦さん何か(漆器を)考えてくれへんか、と。その自分、親父は松花堂へよう行ってて、西村はんにこれ(松花堂弁当)見せてもろて>

これは失敬。関西弁なうえに、ちょっと言葉が足りないので捕捉しながら説明しようか。なにしろ二人のMr.西村が登場してややこしい。

発注者の加賀正太郎はニッカウヰスキーの筆頭株主で、芸術とスポーツに理解のある青年実業家だ。留学中にはわがロンドンのキュー・ガーデンにも足を延ばしたことのあるそうだから、どこかですれ違っているかもしれないぜ。彼の新築の家とは大正6(1917)年に最初の建物が完成した大山崎山荘を指すと思われる。八幡からみて宇治、桂、木津の3本の川を挟んだ対岸は大山崎で、地理的にも近い。

そして「西村はん」こそが、松花堂と昭乗の遺品を守り続けた八幡の郷土史家、西村芳次郎だ。河川の洪水から松花堂を守るために明治24(1891)年に今の場所に移した、国学者の井上忠継の息子であり、当時の松花堂は彼の邸内にあったんだ。

松花堂弁当誕生のいきさつは、西村英太郎会長の『漆器の四季』(1981)でも紹介されていて、八幡市の円福寺の裏にあった西村家(象彦のほう)の松茸山の管理を、芳次郎氏にお願いしていたために二人は昵懇だったそうだ。当時の松花堂には<角形で四隅に止め金具のある溜塗で、内側を四つに仕切り、墨絵で四季草花、水仙、柳つばめ、菊、芦、小家禽の絵が書かれた器>があり、これに蓋をつけて来客用点心に用いていたが、<西村さんと相談して寸法を考案加減して、「松花堂縁高」として作ったのが始まり>だとしている。

縁高とは折敷よりも縁が高く上がった塗りの容器を指す言葉で、お昼の点心や菓子を盛る。「大徳寺縁高」がよく知られているが、こちらには仕切りがない。確かに戦後でもちょっと昔の本を見ていると、松花堂弁当ではなく松花堂縁高と書かれているものを見かける。『うまいもん巡礼』(1956)や、『舌鼓ところどころ』(1958)のようにね。

縁高とは折敷よりも縁が高く上がった塗りの容器を指す言葉で、お昼の点心や菓子を盛る。「大徳寺縁高」がよく知られているが、こちらには仕切りがない。確かに戦後でもちょっと昔の本を見ていると、松花堂弁当ではなく松花堂縁高と書かれているものを見かける。『うまいもん巡礼』(1956)や、『舌鼓ところどころ』(1958)のようにね。

寸法をどう“考案加減”したかについては、『専門料理』のインタビューによると、はずせば底にぴったりはまるような蓋をつけ、さらに隅金具が小さすぎたので大きな金具に変え、背も高くした、のだそうだ。もっともこのインタビューでは芳次郎氏が持っていた本歌には蓋がなく、八寸に使っていたと証言していて、これまた微妙に異なっている。人間の記憶というものは実にあやふやで移ろいやすいものだねえ。『漆器の四季』には<最近、この器と同じものが知人の宅にあり、それには瀧本盆と箱書して八寸用と付記されていた>とあるので、この本の執筆から10年経つ間に元から八寸用だったと思い込んでしまったのかもしれない。なにしろこの瀧本盆、くだんの知人から譲ってもらったようで、『専門料理』では象彦の所蔵として写真が載っているからね。

寸法をどう“考案加減”したかについては、『専門料理』のインタビューによると、はずせば底にぴったりはまるような蓋をつけ、さらに隅金具が小さすぎたので大きな金具に変え、背も高くした、のだそうだ。もっともこのインタビューでは芳次郎氏が持っていた本歌には蓋がなく、八寸に使っていたと証言していて、これまた微妙に異なっている。人間の記憶というものは実にあやふやで移ろいやすいものだねえ。『漆器の四季』には<最近、この器と同じものが知人の宅にあり、それには瀧本盆と箱書して八寸用と付記されていた>とあるので、この本の執筆から10年経つ間に元から八寸用だったと思い込んでしまったのかもしれない。なにしろこの瀧本盆、くだんの知人から譲ってもらったようで、『専門料理』では象彦の所蔵として写真が載っているからね。

さあて第二の証人の登場だ。ワトソン、君ならどう解釈するかね? 僕の推理はこうだ。象彦が大正時代に作った写しは昭和に入って、松花堂の西村邸や閑雲軒の泰勝寺でも使われるようになっていた。湯木氏が見つけたのはそれだったとすれば、矛盾はないだろう?

そもそも証言Aで湯木氏が見た器は深さ7、8cmで金具つきとあるが、現在、松花堂庭園・美術館に伝わっている「松花堂好 四つ切塗箱」は四隅に金具がなく、高さも3.8cmしかない。湯木氏が譲ってもらったという湯木美術館所蔵のものには大きい止め金具がついているが、高さは3.5cmしかない。

ところが西村芳次郎はもっと深くて金具つきの箱も所蔵していた。昭和14(1939)年アトリエ社刊の『松花堂』に載っている「松花堂好膳」がそれだ。この年の正月に亡くなった西村氏を追悼する『武者の小路』(昭和14年4月号。発行は木津宗泉の息子、乙象だ)で、井川定慶がはじめて西村邸を訪ねた折に“松花堂好みのお重”に蔬菜、魚をとりまぜた茶料理と吸い物椀でもてなされたと述懐している。またそれから5号後の木津宗泉追悼号では、泰勝寺の堀尾海応住職が<懐石料理の事に就いても中々の大通であつた。当山の縁高料理は宗匠に何時も賞められてゐたもので、湯葉の油揚が御好きで前菜には殊によいとの事で「黄金の樋」と銘をつけられた>と木津宗匠の思い出を語っている。このお重と縁高料理、同じ器の気配がしないかい?

アトリエ本の「松花堂好膳」の写真には残念ながら大きさが書かれていない。だが、幸い『茶道雑誌』1974年8月号に、塚本松花堂美術館と名が変わった時代の訪問記である「松花堂昭乗の遺跡を訪ねて」が掲載されている。

<ついでに野添さんは私共に馴染深い松花堂弁当の箱(写真5)を出してみせて下さいました。前の箱よりやや小型で深く、やはり溜塗で中が四つに敷ってあり、外角には金鍍唐草模様の金具が打ってあります。蓋が付いており、昭乗が付近の農家で使っていたものを見て好んだということです>

見たまえ! 写真5のキャプションは「松花堂弁当箱(本歌)27.5cm角 深サ6.7cm」とあって、アトリエ本に載っているのとそっくりで、こちらには蓋も写っている。管理人の野添氏は、この器に昭乗自身がご飯や料理を盛ったと信じていたようだがね。

それじゃあ西村芳次郎が象彦の西村氏に見せた正真正銘の松花堂弁当の本歌は今どこにあるのか、だって? いい質問だ、ワトソン!

昭乗の死後100年ほどして八幡を訪れた青木凡鳥の延享3(1746)年5月27日の記録に<待合のたはこ盆、滝本好ミ、四角にして薄く、折敷程有而、中を十文字ニ仕切を入、上の縁何茂唐戸面ニ而、組天井のことし、一仕切の内ニ滝本の墨絵有、春慶塗少はげて、絵委敷見へ不申候也>とあり、十文字の春慶塗の箱がかつて松花堂にあったのはまちがいないようだ。しかし現在松花堂庭園・美術館に伝わっている「松花堂好 四つ切塗箱」は近代の作品であって、昭乗の時代のものではないとされている。そもそも湯木美術館にも象彦にも、さらにはたばこと塩の美術館にも同じような形の煙草盆(こちらの高さは3.4cm)が所蔵されているところをみると、どうもあちこちで写しが作られていたらしい。

松花堂は今でこそ八幡市立の松花堂庭園・美術館となっているが、戦後は西村家から迫田盛太郎、さらに塚本素山と所有者が二転三転している。その間に伝世品の詳細はわからなくなったのだろう。

一方手放した西村大成氏は、茶室研究で知られる中村昌生氏の松花堂に関する論考に感激して、彼を自宅に招いて次のように語ったという。昭和40年代の話だ。

<私に甲斐性がなく、とうとう手放さねばならなくなり先祖の名を汚して恥ずかしい思いをしています。世を忍んで隠れ住んでいるのですが、松花堂に対する思慕の情は変わりません。(略)松花堂の遺構だけでなく、それに添っていたすべてのものも譲り渡してきました。ただ一つこれだけは、と手放さなかったものがあります。この頃流行っている松花堂と呼ぶお重ですよ。あれの本当の原形、昭乗が身辺で使ってたもの、これだけは今も持っているんです。今日はそれに家内の手料理を盛って、召し上がって頂くことにしました。今の私の出来る唯一のおもてなしです>『数寄屋と五十年』(2007)

中村氏は後日、西村大成氏が黒谷の山内で托鉢をしていると人づてに聞いたが、その消息は知らないという。もともと滝本坊の僧侶だった昭乗の遺愛品だ。一介の老僧の手元に残ったのだとしたら、それはそれで愉快じゃないかね?

投稿者 webmaster : 16:15