« 『フランス料理を描く フロリレージュ』 | TOPページへ | 『フードを包む』 »

2013年12月06日

料理本のソムリエ [vol.63]

【 vol.63】

畑のトマトをもぎとった少年はおもむろに…

さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。

さてさて、ケチャップの話はいい加減これくらいにして、再び生のトマトのお話を。明日にも枯れんばかりだった我が家のミニトマト(vol58参照)は見事回復あそばされまして、ついに結実なさったこの喜びを、早くご報告したくてうずうずしていたのですが、朝ドラにつられて寄り道が過ぎました。もたもたしている間に熟して落っこっちゃうよーと思いきや、開花が遅れたせいと日が低くなってビルの陰になったせいとで、いつまで待っても赤くなってくれません(泣)。

日本へのトマトの伝来については、横浜の外国人居留地で初めて栽培されたとか、政府が試験栽培したっていう話はいろんなとこに載ってますが、じゃあその後、どんな品種が栽培されるようになって、どんなふうに消費者に受け入れられるようになったのか。たとえばミニトマトって昔はなかったのか…ってのが今回のテーマ。

結論からいうと、導入当時のトマト品種はいろいろあってバラエティ豊かだったのが、次第に日本人好みのものに絞り込まれて、同じようなものばかり作られるようになった模様です。今の日本のトマトは桃太郎とファーストという二大品種が君臨していまして、どちらも“桃色系”といって皮が透明で薄いタイプなんですが、これは世界的にみると特殊な現象。戦前は皮が赤くて厚い“赤色系”のトマトも作られていましたし(近年は、調理用として再び日本でも栽培されるようになってきましたね)、「金柑トマト」という愛称で、黄色いミニトマトすらありました。

戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。

戦前の品種名を見ているとベストオブオールとかアーリアナとか英語名ばかり目につきまして、アメリカやイギリスの種苗会社から種を導入していたことがわかります。中でも桃色系のポンデローザという大型品種が人気でした。今でもトマトのイラストが、ひだひだのあるつぶれた扁平な姿に描かれるのは、この品種の与えたイメージが大きかったのだと思います(桃太郎はつるんとして丸いし、ファーストはお尻がとんがってるもんね)。これを親にして愛知トマトや世界一なんていう国産品種も作り出されました。

ちなみにこのトマト、ポンデが発音しにくかったのか昔から「ポンテローザ」とまちがわれることが多く、試しにポンデとポンテでネットで検索してみたら、ヒット数はかなり拮抗していました。ポンデローザのほうが一馬身優勢ってとこでしょうか…。ただし、どうやらポンデローザという名前の競走馬もいるらしくて、これがヒット数に加算されているみたい。おまけにこの馬も「ポンテローザ」としているサイトが結構ありまして、もう何が何やらわかりません…。ちなみにponderosaはラテン語で「重い」という意味なので、バラやレモンや松などにもこの名の品種があるようですね。

なお宮沢賢治の『黄いろのトマト』にも、このトマトが登場しています。この童話は原稿のみの未発表作で、ミニトマトは表記がチェリーになったりチェリイになったりぶれているのですが、ポンデローザは「テ」になったりはしていませんでした。さすがあ。

<だからね、二人はほんとうにおもしろくくらしていたのだから、それだけならばよかったんだ。ところが二人は、はたけにトマトを十本植えていた。そのうち五本がポンデローザでね、五本がレッドチェリイだよ。ポンデローザにはまっ赤な大きな実がつくし、レッドチェリーにはさくらんぼほどの赤い実がまるでたくさんできる。ぼくはトマトは食べないけれど、ポンデローザを見ることならもうほんとうにすきなんだ。>

この童話は、博物館のハチドリの剥製(そりゃあトマトは食べないでしょう)が作者に語りかけてきたというストーリー仕立てでして、面白く暮らしていた二人というのは、ペムペルとネリという幼い兄妹。不思議な異国の香りがする話ですので、トマトもそんな外国の野菜という感覚で登場しているのでしょうか…。それでも大正末の宮沢青年にとって、トマトは童話の小道具になるような親近感のある存在だったと思います。

もちろんその域までたどりつくには、トマトの枝みたいにくねくねうようよ曲折があったのはいうまでもありません。さかのぼって明治の子供たちにとってトマトがどんな野菜だったかは、木村毅の昭和14(1939)年刊行の随筆集『南京豆の袋』に収録された「トマトが初めて村へ来た頃」に描かれております。

いきなり木村毅って書いてもちょっとわからないですね。だいいち下の名が読めません。同郷の政治家の犬養毅にあやかってこの名がつけられたそうなんですが、キムラ・ツヨシでもタケシでもなくて、キムラ・キって読むそうです。へんなの。彼は文学者でも作家でも学者でもない、自称「投書家あがりの文士」。投書家というのは雑誌への投稿で腕を磨いてきた叩き上げという意味でして、小説や伝記、翻訳書を著すかと思えば、文学史や明治文化史を研究するいっぽうで、編集者としても活躍しておりまして、『明治文化全集』は彼の編集です(vol31の『西洋料理通』が収録されている本。もっとも彼が担当したのは戦後の増補版ですが)。その業績は多岐にわたり、書誌学者の谷沢永一が乗り出して、膨大な著作リストをまとめています。

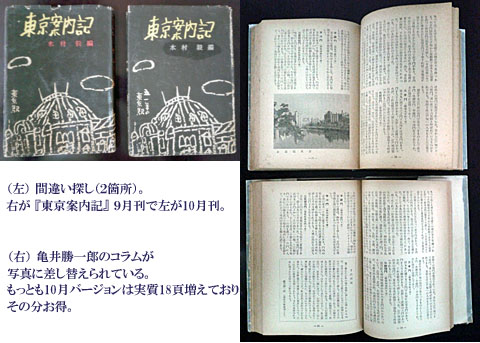

ちなみに彼が編集した本の中には昭和26(1951)年刊行の『東京案内記』というのがありまして、戦前の東京案内書が備えていた格調の高さと戦後のタウンガイドのような情報量の多さの両方を合わせもった、過渡期的な作品です。戦禍から息を吹き返した昭和20年代半ばの料理店の動向を調べるのに役立ちます(たとえば会社の近く池の端のうなぎ屋「伊豆栄」はこの時期旅館をしていたとか)。ですがこの本、実は図書館泣かせ。天下に名だたる谷沢先生も東京のガイドなんかにゃとんとご関心がなかったせいかお気づきありませんが、なぜか初版が9月10日と10月25日の2種類あるんです。同業者のカンというか憶測ですが、どうも出版上のトラブルがあって急遽刷り直した気配が…。ひゃー。くわばらくわばら。

おおっと、脱線はこれくらいにして、話をトマトに戻しましょう。ところは岡山県の東の勝間田村、ときは日露戦争が始まった明治37(1904)年。村一番の新し物好きの素封家に生まれた木村少年が、10歳のときにもらった一袋のトマトの種をまいてみた顛末、長いのでところどころはしょりながら引用してみます。

<やがて黄色い、小さい花が、葉陰にさきだした。「やつぱりなすだなあ。花の形はこちらのもの(日本の)と同じだ。」と奉公人がのぞいてゐる事があつた。(…略…)私は或る朝、もういゝと思つて一つ千切つて、本能的に鼻口に持つてつてにほひをかいでみた。そして思はずそれを地面へたゝきつけた。それから私は、ふろ場へ駆け込んで、石鹸で手を洗つては、二度も三度も指先をかぎ直してみた。かいでは又、皮膚のすりむける程、石鹸でこすつた。

私は生まれてから、あんなにひどい、厭らしい、悪臭をかいだ事はないやうに思つた。>

童話や朝ドラと違って現実の子供ったら横暴な……。いきなり地べたにスプラッタですよ。嫌らしい悪臭って、トマトかわいそう。

<その夏休みに、兄が都会から帰つて来て、庭さきの西洋茄子を見ていつた。『はゝあ、うちでもこれを作つたのかい。拙(まづ)いもんだらう。おれも神戸にゐる時、八百屋の店さきでこれを見つけて、てつきり柿だと思つた。いくらだと聞いたら一銭に三つだといふから、馬鹿に安いなと思つて、買うて帰つて、かぶつて見て吐き出したよ。』(…略…)そして西洋人はこれをどんなんして食べるのかゞ、随分、問題になつた。焼くにしても、煮るにしても、日本のなすのように堅くなくてプヤプヤしてゐるのだから、手が付られない>

兄弟して、もうさんざんな言いよう。ちなみにこのあと、お母さんがもったいない精神を発揮してぷやぷやする前の青いトマトを漬け物にしたものの、誰も箸をつけなかった、なんてオチも出てきます。

<それから六年たつた明治四十三年に上京したが、あの頃は洋食をたべに行つても、カツレツやビフテキにつくのが、キャベツの刻んだのだつた。

それからどの位な年月が立つてかであつたかよく覚えてないが、或る洋食屋で始めて紙のやうに薄つぺらに切つたトマトが、刻んだキャベツと一緒に皿の上へ載つて来た。

「はゝあ、西洋なすが載つて来たとは珍らしいなあ。これはかうして食ふもんかえ」

「馬鹿! 何が西洋なすなもんか。トマトだい。」

と、同行の友人(中村白葉君)が教へてくれた。私は始めてそれがトマトといふ名のものである事を知つた。それからいつしか私はその味になれて、馬鹿にトマトを貪食するやうになつた。

イギリスにゐる時、北の田舎のヨークシャアの古城で開かれた独立労働党の夏期学校の食卓で、私はトマトの皮をむいて食塩をふりかけて食べてゐたら、傍の女学生が不審さうに聞いた。

『へえ、日本人はトマトの皮を捨てますか。私達はそれをカチリと歯でかみ切つて食べるのに快感を覚えるのですが。』

これで私ははじめてトマトの皮ごと食べるものである事を知つた。私の遅鈍なる、トマトを完全に克服するまでに正に二十五年かゝつた。>

明治23(1890)年生まれの翻訳家の中村白葉は、10歳まで神戸で育ったために洋食好きを自認しておりまして、木村兄と違ってトマトに理解があったのでしょう。どうやらトマトはキャベツのせん切り同様、まずは外食の付合せとして認知されたようです。そういえば卯野め衣子さんは木村の一回り年下なんですねえ。すごい世代間ギャップ。明治44年の開明軒たらクロケットの下にトマトの角切りやらパイナップルやら、時代の先端を走りすぎ……って、おっとそれは言わない約束でした。

ただ明治も37年ともなると、岡山の少年がトマトの種を手に入れることができたところから察するに(どこから手に入れたかは書いてありませんでした)、この頃にはトマトが広く栽培されていたこともうかがえます。お兄さんは神戸の八百屋で馬鹿に安く売ってたって言ってますしね。

明治42(1909)年、はじめて国の統計にトマトが採用されるようになります。その時の生産面積は39町歩(つまり約39ヘクタール)で、生産量は513トンでした。同じ年のタマネギが945町歩で13700トン、キャベツが2000町歩で33000トンなのとは比べものになりませんが、それでもこの程度の量は作られていたんですね。大正12(1923)年には346町歩で5480トンと、10倍の規模になっていますが、まだまだ洋食の付合せはキャベツが優勢だったってことでしょう。なお『カゴメ一〇〇年史』の資料編によると、大正12年にカゴメ1社が調達したトマトだけで262トンにのぼるそうです。

生産量は増えたものの加工用の占める割合も高くて、家庭での普及はもうちょっとかかったことでしょう。森田たまのいうように、夏にしか出回らなかったようですし。木村毅のように抵抗感なく食べられるようになった者もいれば、「まったく嫁には困ったもんや、フォンだのトマトだの勘弁してほしいわ」っていう家庭もあったのかもしれません。

当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。

当時どんな食べ方が紹介されていたんだろうと、戦前のトマト栽培書を見ていて驚いたのが、トマトの中身をくりぬいて、そこに卵や野菜なんぞで作った生地を詰める料理がでてくること。これって今でもときたま日本料理店で見かけまして、スタッフド・トマトを真似して戦後に生まれたのかしら、とばかり思っていたのですが、歴史が古くてびっくりです。また水加減した米にトマトの裏ごしを加えて炊く「トマト飯」なんてのもありました。リゾットもどきみたいですが、当時の人たちは炊込みご飯の一種としてとらえていたのでしょうか。

こうした今で通用しそうなハイカラ日本料理がある一方で、昭和になっても相変わらず、トマトの臭いが気になる人はゆでろとか(湯むきが目的じゃなくてトマトの風味を抜くのです)、塩ではなくて、砂糖だのジャムだの酢だのをかけろなんていう乱暴な食べ方が紹介されておりました。そもそもポンデローザが人気だったのもトマト臭が薄かったからでして、でかいぶん大味だったようなのですが、それが食べやすくて受け入れられた模様です。

前に日本ではフルーツみたいな味のトマトが喜ばれると書きましたが、隔世の感があります。トマト自体の味もそうですが、われわれの味覚もずいぶん変わったってことでしょう。“温室育ちのトマト”(実際には施設栽培だからといって促成とは限らないのですが)を嫌う人は、「畑でその場でもぎって食べたトマトは、トマトらしい香りがしておいしかった」なんていう昔話をよくされますが、そんな経験と感覚をもつ世代っていうのも、意外と期間限定なのかもしれませんね。

投稿者 webmaster : 2013年12月06日 13:45